慢性腎臓病の自覚、低すぎる実態—適切な医療介入がカギ

【Key Point】

・医療従事者からの積極的な医療介入が、CKD患者の自覚を促すのに重要である

・特に尿検査と栄養指導を実施することは、CKDの自覚を促すのに有用である

・CKDである自覚を持つことで、腎機能予後が改善する可能性がある

【研究概要】

名古屋大学大学院医学系研究科腎臓内科学の服部 晶子 大学院生と同大学医学部附属病院先端医療開発部の今泉 貴広 特任助教は、名古屋大学未来社会創造機構予防早期医療創成センターの吉田 安子 特任教授、同大学大学院医学系研究科腎臓内科学の丸山 彰一 教授、株式会社PREVENTの萩原 悠太 代表取締役らと行う共同研究で、慢性腎臓病(CKD)の自覚を持つことに対して尿検査や栄養指導などの積極的な医療介入が役立つことを示し、CKDに対する自覚を持つことで腎機能予後を改善する可能性があることをClinical and Experimental Nephrology誌に発表しました。

【背景】

CKDは、糖尿病、高血圧の有病率の増加、人口の高齢化に伴い今後も増加すると予想されています。Na-グルコース共輸送体2阻害薬(SGLT2-i)などの新規薬剤の開発が進み、さらに近年、多職種が連携して行う集学的治療がCKDの進行を遅らせるのに役立つことが次々に報告されるようになりました。喫煙、高塩分食、運動不足などの生活習慣は、CKDの発症や進行の一般的な危険因子であり、このような生活習慣を改善することで、CKDの発症や進行のリスクを低減できる可能性があります。

しかしその一方で、特に早期のCKDは無症状であることが多く、患者の多くは疾病に対する自覚をもたないことが知られています。生活習慣の改善や、服薬コンプライアンスの観点からも患者の自覚(病識)が重要であることは予想されますが、患者が自覚を持つのに役立つ因子についてはこれまで知られていませんでした。一方で、症状が明らかになるほどに進行したCKDでは自覚を持つことが多いのですが、すでに改善の余地の乏しい段階まで病気が進んでいることが多いために、自覚を有することの腎予後への好影響をこれまで実証できていませんでした。

そこで、同研究チームはまず尿検査と栄養指導に着目し、これらの実施がCKDの自覚を促すことに関連するかを調査し、さらに自覚が腎予後に及ぼす影響についても検討しました。

【研究成果】

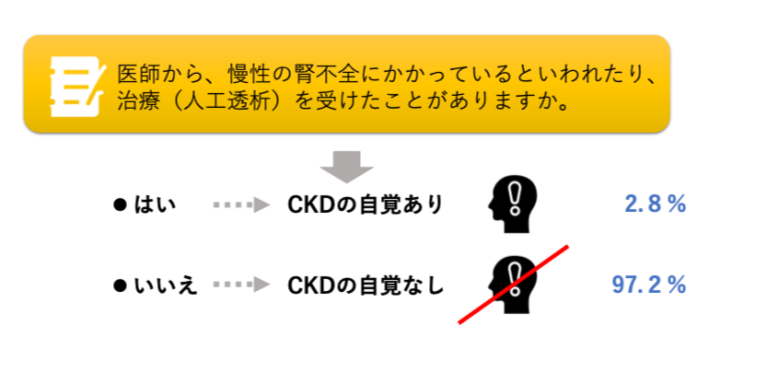

PREVENT社の保有する2013年から2022年までの健康診断データを利用しCKDの基準を満たす集団を特定し、健康診断の際の慢性腎不全に関する問診に「はい」と回答することをCKDの自覚あり、「いいえ」と回答することを自覚なしと定義し、自覚なしから自覚ありに変化することと、その間の尿検査・栄養指導の実施との関連を解析しました。

その結果、13,489名のCKD患者のうち、自覚を持っていたのはわずか2.8%でした(図1)。自覚なしから翌年の健診で自覚ありに変化したのは111名で、尿検査または栄養指導を受けることが、自覚ありに変化することと強く関連し、さらにそれぞれの実施回数が多いほど、その関連が強まるという結果でした(表1)。

表1. 尿検査・栄養指導の実施と自覚発生との関連

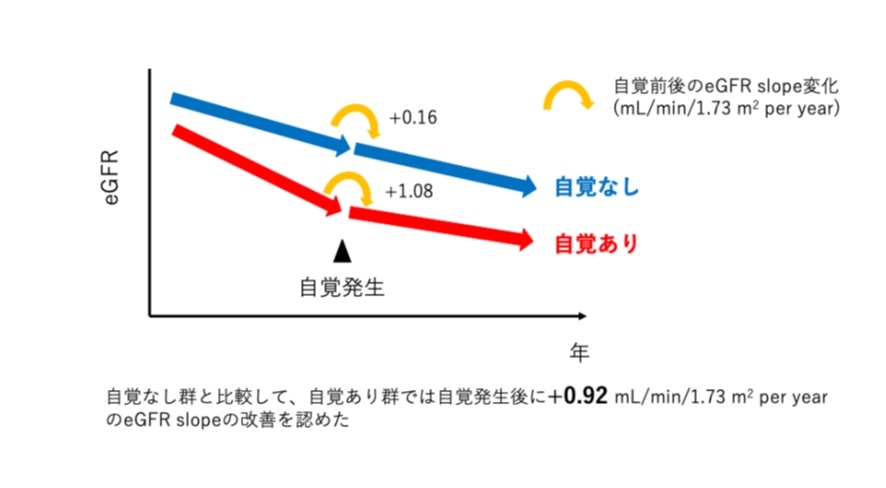

続いて自覚が芽生えた方に対して、自覚が芽生えなかった方の中から臨床的な背景因子を揃えた比較対照となる方をランダムに抽出する「密度サンプリング法」を用いてそれぞれの腎機能の悪化速度(eGFR slope)を比較したところ、自覚が芽生えた群において、自覚後に腎機能の悪化速度が明らかに改善していることがわかりました(図2)。

【意義】

これまでの研究では、CKD患者の自覚保有率が低いことは多く報告されていましたが、自覚を生じさせるためにどうすれば良いのかということが論じられていませんでした。また、CKDの進行抑制のためにSGLT2-iを含む薬物治療や、集学的治療の有用性は示されていますが、自覚を有することの利点は証明されていませんでした。今回の研究は、CKDの自覚を生じさせるのに、医療従事者からの積極的な介入が重要であることを示すだけでなく、自覚を持つことで、CKDの進行速度が緩やかになることが示されました。この結果から、CKD患者の自覚を促すために、より一層医療従事者の努力が必要であることが強調されました。

【論文情報】

論文名:Factors associated with awareness of chronic kidney disease, and impact of awareness on renal prognosis

掲載誌:Clinical and Experimental Nephrology

著者:Akiko Hattori, Takahiro Imaizumi, Takuya Toda, Daisuke Sakurai, Nami Takai, Takahiro Miki, Michitaka Maekawa, Sawako Kato, Yuta Hagiwara, Yasuko Yoshida, Shoichi Maruyama

DOI:10.1007/s10157-024-02605-4